Bibliografía

A continuación mencionamos las fuentes a partir de las cuales se elaboraron los textos informativos que introducen los cantos y relatos de cada etnia.

- Kamëntša

- Ette Ennaka

- Korebajʉ

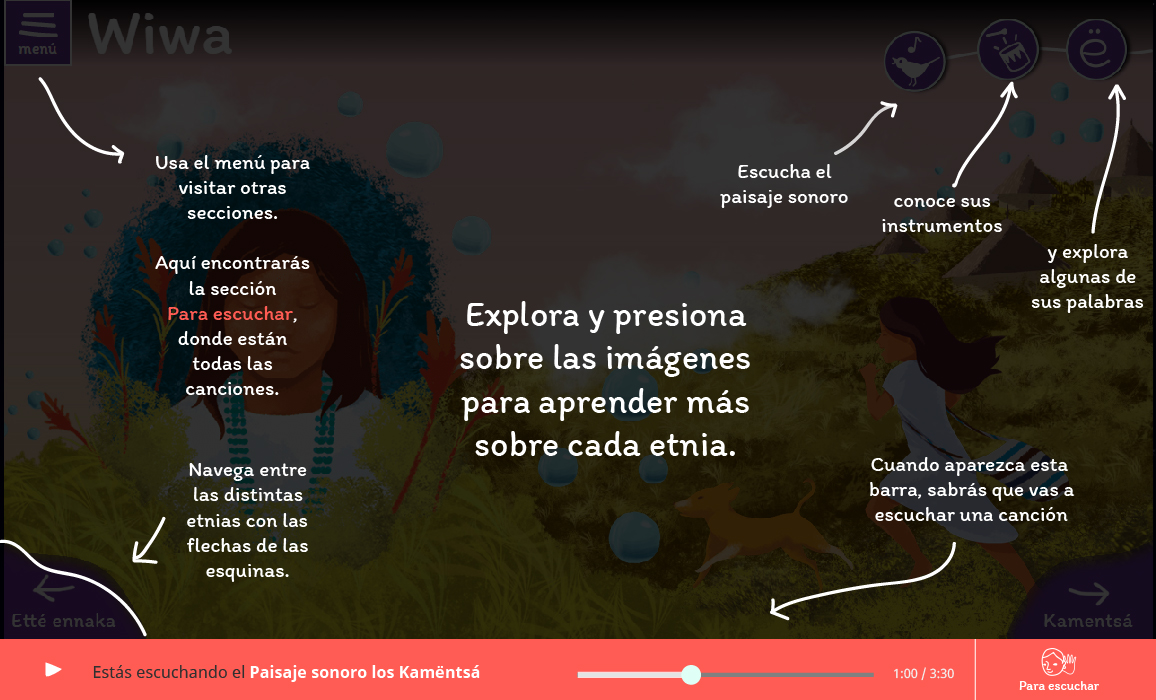

- Wiwa

- Embera Chamí

- Totorez

- Awá

- Sikuani

- Sáliba

- Jiw

- Kokama

- Nʉkak

- Yagua

- Kawiyari

- Pinoãmahsã

- Kakua

- Arhuaco

- Kogui

- Bora

- Yukuna

- Karijona

Kamëntša

El relato de origen que abre el capítulo lo relató Mamá Narcisa Chindoy y se reproduce en Sembrando el maíz…

OTRAS REFERENCIAS

Cabildo indígena Camentsa Biya. Sembrando el maíz, fruto de la fuerza y la esperanza para asegurar el buen vivir camentsá . Plan salvaguarda camëntšá. 2012. Sibundoy: Ministerio del Interior y Cabildo indígena Camentsa Biya.

Duque Duque, Cecilia. 2012. Kamëntša. Lenguaje creativo de las etnias indígenas de Colombia. Bogotá: Grupo de Inversiones Sura.

Iglesias Alvis, Oscar. 2008. Estructura, redes y rituales de la comunidad indígena camëntsá de Sibundoy (Putumayo-Colombia). Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología y Comunicación. Programa de doctorado interuniversitario Antropología de Iberoamérica. Salamanca.

Pinzón, Carlos Ernesto y Garay, Gloria. 1998. Inga y kamsa del valle del Sibundoy. Geografía humana de Colombia. Tomo IV, volumen 3, Región Andina Central. Bogotá: ICCH. Disponible en este enlace.

Varios autores. http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com, donde se incluyen varias fuentes: Muchavisoy Ch, Higidio. Buesaquillo, Fidel. Jamioy N. Luis, Jamioy M. José N. y otros. Jajañ i, ii, iii., 1999; Juagibioy, Alberto

Ette Ennaka

El texto que sirve de introducción a este capítulo, sobre Yaao y Yunari Krari, se elaboró a partir de los relatos contenidos en el Proyecto Etnoeducativo del pueblo Ette Ennaka Natta nagkre ori weeke’e ennara butteriya papellu riigowala y en “Ciclos de destrucción y regeneración: experiencia histórica entre los ette del norte de Colombia”, de Juan Camilo Niño Vargas y publicado en Historia crítica, 35, Bogotá, enero-junio 2008, pp. 106-129.

Las concepciones sobre crianza expuestas en el aparte “La familia es de dos…” se elaboraron a partir del Proyecro Etnoeducativo del pueblo Ette Ennaka y de “Etnografía chimila”, Gerardo Reichel Dolmatoff, disponible en este enlace.

OTRAS REFERENCIAS

Niño Vargas, Juan Camilo. Jul.-dic. 2007. Sueño, realidad y conocimiento: noción del sueño y fenomenología del soñar entre los ette del norte De Colombia. Antípoda, 5, pp.293 – 316. Disponible en este enlace.

Pueblo Ette Ennaka. Proyecto Etnoeducativo (PEC) del Pueblo ette ennaka. S.f. En este enlace.

Ministerio de Cultura. 2010. Resumen del Autodiagnóstico Sociolingüístico del pueblo ette ennaka (material elaborado para la socialización del Autodiagnóstico).

Uribe Tobón, Carlos Alberto, Chimila. 1974. Introducción a la Colombia Amerindia. Instituto Colombiano de Antropología (Bogotá). Disponible en este enlace.

Korebajʉ

El mito que introduce el capítulo se tomó de Marín Silva, Pedro. Fragmentos de mitología coreguaje. El reto de Ussu a Paisao. Maguaré. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1992. núm. 8.

OTRAS REFERENCIAS

Cabildo-Comité Ejecutivo Asoaintam, Programa Amazónico, Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica Codeba y Martín Franco Ángulo. 2007. Plan de vida de los cabildos Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama e Inga de la Asociación de Autoridades Tradicionales de Tarapacá Amazonas , Asoaintam. Tarapacá, Amazonas.

García Medal, J. Descripciones y tipología del cocama, lengua mixta del oriente peruano. En este enlace.

Ochoa Abaurre, Juan Carlos. 2002. Mito y chamanismo: el mito de la tierra sin mal en los tupí-cocama de la amazonía peruana.Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, facultad de filosofía, departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura. Barcelona.

Semanario Kanatari. Presencia del cocama en el castellano regional de Loreto. En este enlace.

Waddington, R. (2007, traducido por A. Rubio Fernández), Los Cocama. The Peoples of the World Foundation. Acceso: 16 de Diciembre de 2013 de The Peoples of the World Foundation. http://www.peoplesoftheworld.org/cocama/cocamaes.jsp

Wiwa

El mito de origen que introduce este capítulo fue tomado de este enlace.

La información sobre bautizo y crianza la proporcionaron Andrés Pardo y Sofía Villa Barajas, Colectivo Talanquera.

OTRAS REFERENCIAS

Echavarría Usher, Cristina. Jul.-dic., 1994. Cuentos y cantos de las aves wiwa. Boletín-Museo del Oro, Banco de la República, núm.37. Disponible en este enlace.

Embera Chamí

El mito que abre el capítulo se tomó de Milcíades Chaves, “Mitos, tradiciones y cuentos de los indios chamí”, en Boletín de Arqueología, Vol. 1, No 3, Bogotá, 1945:pp. 133-159. Disponible en este enlace.

OTRAS REFERENCIAS

ACIR-Ministerio del Interior. 2012 Plan de salvaguarda de los Embera Chamí del departamento de Risaralda.

Caicedo, Luis Javier. La cuestión Umbra. En este enlace.

CRIDEC- Ministerio del Interior. 2012. Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera de Caldas

curación entre los embera. 2006. En este enlace.

Jaramillo, Pablo. Kariburu: digresión ritual y posicionamiento político en el trabajo de los embera. Universitas Humanística. 2007 (63). Enlace.

Pineda, Roberto y Gutiérrez de Pineda, Virginia. 1999. Criaturas de Caragabí. Indios chocoes: emberaes, catíos, chamíes y noanamaes. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

SIIC, Sistema de Información Indígena de Colombia. “Los embera chamí”. En este enlace.

Totoroez

El relato de origen que abre el capítulo se adaptó a partir de la narración contenida en Cabildo de la Parcialidad Indígena de Totoró, Cauca, 2011, Plan de salvaguarda étnica del pueblo indígena Totoroez o tontotuna. Disponible en este enlace

OTRAS REFERENCIAS

Fundalectura, equipo De agua, viento y verdor. 2016. Entrevistas de audio realizadas a Herminia Sánchez Conejo, Carmen Tulia Conejo y Nemesio Bolívar Conejo, a partir de los cuales se elaboraron los apartes “Es mejor cultivar clavel…”, “Cuando una Totoroez espera un bebé”, “Cuando nace un bebé en Totoró” y, “En el primer mes de vida del bebé” y, parcialmente, "De dónde viene el nombre Totoró" y "El territorio es la cuna".

Tattay Bolaños, Libia. 2010. Niños y niñas del Cauca indígena. En François Correa Rubio (ed.), Infancia y trabajo infantil indígena en Colombia, Bogotá: OIT-Universidad Nacional de Colombia, pp. 199-255.pp. 151-198.

Sikuani

El relato de origen que abre el capítulo se adaptó a partir del relato sobre Kaliawiri, en “El Génesis”, recogido por Queixalós, Francesc y Jiménez, Rosalba, en Entre cantos y llantos: tradición oral sikuani, Fundación Etnollano, Unión Europea, Cátedra Unesco de Lenguas y Educación-Instituto de Estudios Catalanes, Ministerio de Cultura y Coama, Bogotá, 2010, 2ª ed.

OTRAS REFERENCIAS

Agudelo Blandón, Edwin Nelson y Sanabria Rojas, Magnolia (comps.) 2015. Mántica de la palabra: sistemas de inscripción otros, un proceso de visibilización. Universidad Pedagógica Nacional-Iup.

Arocha, Jaime y Friedemman Nina S. Guahíbos, maestros de la supervivencia. En este enlace.

Calle Alzate, Laura. 2010. Para la erradicación del trabajo infantil en la Orinoquia. En François Correa Rubio (ed.), Infancia y trabajo infantil indígena en Colombia, Bogotá: OIT-Universidad Nacional de Colombia, pp. 199-255.

Defler, T. R. 2010. Historia natural de los primates colombianos. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Biología.

Instituto Lingüístico de Verano, división de Asuntos Indígenas. 1970. Dujuai: Los peces en guahíbo y castellano. Meta: Ministerio de Gobierno. 2ª ed.

Kondo, R. W. 1976. Onomatopeya en guahíbo. Artículos en lingüística y campos afines: II, pp. 21-32.

Kondo, W. 2014. Diccionario Bilingüe: Guahibo-Español, Español-Guahibo. SIL internacional.

Mariño S., Germán, Comunidad Indígena Sikuani. 199¿? Kayali: Pintura sikuani de la cara. Cartilla de lectura y escritura. Meta: Unuma-Fundación SwissAid, Secretaría de Educación del Meta-Divisón de educación de adultos del MEN.

Pueblo Sikuani del Medio Río Guaviare y Pastoral Social Regional Suroriente. 2012. Plan de salvaguarda del pueblo indígena sikuani del medio río Guaviare. Disponible en www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.ssikuanimediorioguaviare.pdf

Queixalós, F. 1988. Diccionario sikuani-español (Vol. 1). Universidad de los Andes.

Queixalós, F. 1989. Entre duendes, blancos y perros. Aproximación lingüística a la identidad sikuani. Memorias del Simposio Lingüística Aborigen: la construcción de la identidad a través del léxico, la gramática y los textos. pp. 63-80. En este enlace.

Sanabria Rojas, Magnolia. 2011. Escuela e interculturalidad: El caso de las escrituras constelares sikuani. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Educación, Énfasis en lenguajes y literaturas. [Tesis de grado dirigida por Carlos Miñana Blasco]

Sikuaniguahibo. s.f. Tsawaliwali Palibaisi, disponible en http://sikuaniguahibo.tumblr.com/post/119869989623/tsawaliwali-palibaisi

Awá

El mito sobre el árbol grande que abre el capítulo es una adaptación a partir de los textos proporcionados por Jaime Pascal de la comunidad awá de El Gran Sábalo e incluidos también en el plan de Salvaguarda.

OTRAS REFERENCIAS

Consejería Presidencial para Derechos Humanos. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Awá. Disponible en este enlace .

Organizaciones del Pueblo Awá Unipa, Camawari y Acipap. 2009. Actualización Plan de salvaguarda étnica del Pueblo awá. Nariño y Putumayo.

Osborn, Ann. 1991. Estudios sobre los indígenas kwaiker de Nariño. Bogotá: ICBF-Colcultura-Icahn.

_________. 1990. Estudio para el conocimiento y rescate de formas autóctonas de atención al niño-Los Kwaiker de Nariño. En Simposio Diferencias regionales, respuestas institucionales y descentralización, Memorias de Eventos Científicos Colombianos, Bogotá, Icfes, pp. 81-94.

_________. 1974. Nomenclatura y parentesco kwaiker. Revista Colombiana de Antropología, vol.16, pp. 259-271.

Pineda, Roberto y Gutiérrez de Pineda, Virginia. 1999. Criaturas de Caragabí. Indios chocoes: emberaes, catíos, chamíes y noanamaes. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Jiw

El relato de origen que abre el capítulo se adaptó a partir de la narración de Jesús Rodríguez, de La Sal, traducido por Pablo González de El Barrancón y recopilado por Schindler, Helmut, en Informaciones sobre la religión guayabera (oriente de Colombia), 1977, disponible en este enlace.

OTRAS REFERENCIAS

Franky, Carlos, Mahecha, Dany y Colino, María (eds.). 2010. Pueblos de tradición nómada de la Amazonia y la Orinoquía: Aprendizajes y proyecciones para afrontar el futuro. Memorias de un encuentro. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, Instituto Amazónico de Investigaciones, Imani.

Ministerio de Cultura, dirección de Poblaciones. (2010). Jiw (Guayabero), Nʉkak Makú, Sikuani, Totoró. Caracterizaciones de los pueblos indígenas en riesgo. Disponible en este enlace.

Sáliba

El mito que abre el capítulo es una adaptación de los textos contenidos en el PEC Vida y cultura en la pervivencia del pueblo sáliba.

OTRAS REFERENCIAS

Autoridades y comunidades de los resguardos de Comunidad de Morichito, El Consejo, El Duya, El Susiro, Macucuana, Médano, Paravae, Saladillo, San Juanito y otros. 2006. Vida y cultura en la pervivencia del pueblo sáliba. Proyecto Educativo Comunitario del pueblo sáliba de Casanare. Disponible en este enlace.

Estrada Ramírez, Hortensia. 2000. La lengua sáliba. Lenguas indígenas de Colombia. Una visión descriptiva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Joropa Colina, Ali Youl y otros ancianos; autoridades tradicionales, líderes, jóvenes y mujeres. 2004. Sueños de pervivencia del pueblo sáliba. Plan de vida pueblo sáliba. Autodiagnóstico de condiciones de Salud de las Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Casanare (PAB) 2003. Dirección de Salud Pública, Secretaría de salud, Gobernación de Casanare. Disponible en este enlace.

Kokama

El mito con el que se abre el capítulo es una adaptación a partir de los textos contenido en el Plan de vida de los cabildos Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama e Inga (Asointam).

OTRAS REFERENCIAS

Cabildo-Comité Ejecutivo Asoaintam, Programa Amazónico, Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica Codeba y Martín Franco Ángulo. 2007. Plan de vida de los cabildos Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama e Inga de la Asociación de Autoridades Tradicionales de Tarapacá Amazonas , Asoaintam. Tarapacá, Amazonas.

García Medal, J. Descripciones y tipología del cocama, lengua mixta del oriente peruano. En este enlace.

Ochoa Abaurre, Juan Carlos. 2002. Mito y chamanismo: el mito de la tierra sin mal en los tupí-cocama de la amazonía peruana.Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, facultad de filosofía, departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura. Barcelona.

Semanario Kanatari. Presencia del cocama en el castellano regional de Loreto. enlace

Waddington, R. (2007, traducido por A. Rubio Fernández), Los Cocama. The Peoples of the World Foundation. Acceso: 16 de Diciembre de 2013 de The Peoples of the World Foundation.

TAMBIÉN SE CONSULTARON LAS PÁGINAS:

http://congresodelaslenguas.blogspot.com/2008/01/ponencias-2007.html

http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Cocama.pdf

http://www.monografias.com/trabajos93/cocama-cocamillas/cocama-cocamillas.shtml

Nʉkak

El relato de origen que abre el capítulo se adaptó a partir de la información proporcionada por Franky, Carlos Eduardo y Mahecha, Dany, en “Noción de cuerpo y persona entre los ‘Nukak baka’, gente verdadera de la amazonia colombiana”, catálogo de la exposición que en 2010 hizo el Banco de la República, con el concurso de varios autores, Cuerpos Amerindios. Arte y cultura de las modificaciones corporales / Habeas Corpus: que tengas un cuerpo para exponer (catálogo doble).

OTRAS REFERENCIAS

Barbero, Carolina; Cabrera, Felipe y Mahecha, Dany. 2012. Plan especial de salvaguardia de urgencia nükak: “El manejo del mundo y la naturaleza, y la tradición oral del pueblo Nükak Baka’, formar/vivir gente verdadera". Ministerio de cultura-dirección de patrimonio, Fundación Erigaie.

Cabrera, Gabriel, Carlos Eduardo Franky y Dany Mahecha. 1999. Los Nʉkak, nómadas de la Amazonia Colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia y Fundación Gaia-Amazonas. 405 p.

Franky Calvo, Carlos Eduardo. 2011. ‘Acompañarnos contentos con la familia’: Unidad, diferencia y conflicto entre los Nükak (Amazonia colombiana). Wageningen: Wageningen University.

Franky, Carlos Eduardo, Gabriel Cabrera y Dany Mahecha. 1995. Demografía y Movilidad Socio-espacial de los Nukak. Bogotá: Fundación Gaia Amazonas. Documento de trabajo No. 2.

Hilty, Steven L. & William L. Brown. 2001 (1986). Guía de las aves de Colombia. American Bird Conservancy, Universidad del Valle y Sociedad Antioqueña de Ornitología. 1030 p.

Mahecha, Dany y Franky, Carlos Eduardo (Ed.). 2012. Colombia. Los nükak, el último pueblo de tradición nómada contactado oficialmente en Colombia.

Yagua

El mito con el que se introduce el capítulo se adaptó a partir de Desde la cosmovisión y las relaciones interculturales (Acitam-Codeba-Unicef Colombia)

OTRAS REFERENCIAS

Acitam, Institución Educativa María Auxiliadora, Codeba, Secretaría de Educación Departamental del Amazonas, Unicef Colombia (coord). 2010 (¿?) Desde la cosmovisión y las relaciones interculturales. Resignificación del Proyecto Educativo comunitario de la institución Educativa Indígena María Auxiliadora de Nazareth.

Asociación Zonal de consejo de Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona, Azcaita. 2007-2008. Plan de vida de los pueblos Tikuna, Uitoto, Cocama y Yagua. Amazonas.

Gallego Acevedo Lina Marcela. ¿Cultura para consumir? Los yaguas y el turismo cultural en el Trapecio Amazónico. Revista Colombiana de Antropología Vol. 47(I).

Powlison, Paul. 2008. La mitología Yagua Lima: ILV. http://www-01.sil.org/Americas/peru/pubs/ccp25.pdf

Romaní Torres, Julio R., Datos para la antropología femenina de los yaguas de la amazonia peruana. Disponible en: ialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2940513.pdf

Kawiyari

Bourge, F. (1976). «Los caminos de los hijos del cielo: Estudio Socio-Territorial de los Kawillary del Cananarí y del Apaporis». Revista Colombiana de Antropología, 20, 101–146. (Fuente del relato de origen).

Correa, F. (1996). Por el camino de la Anaconda Remedio: dinámica de la organización social entre los taiwano del Vaupés (1a ed). Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Del Cairo, C. (2003). «Analogía, Mito y Ritual: perspectivas sobre el Yuruparí». Virajes, 2(1), 151–172.

Hugh-Jones, C. (2007). From the Milk River: Spatial and Temporal Processes in Northwest Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press.

Pinoãmahsã

Caetano, A. (2012). «As falas ancestrais e acompolítica waikhana». Falas Waikhana: Conhecimento e transformações no alto rio Negro (río Papurí) (pp. 99-151). Tesis de Maestría. UFSCAR. San Pablo: Brasil. (Fuente del relato de origen).

Cabrera, G (2002). La iglesia en la frontera; misiones católicas en el Vaupés 1850-1950. Imani. Leticia:Universidad Nacional de Colombia.

Klumpp, J. y Klumpp, D. (1979). «Piratapuyo». Aspectos de la Cultura Material de Grupos Étnicos de Colombia II: 80-97. ILV. Lomalinda: Editorial Townsend.

Reyes, B. (2018). Sua bueri ijire, tejidos para aprender en la escuela de Teresita de Piramirí, resguardo Parte Oriental del Vaupés (Yavaraté, Vaupés). Bogotá: Universidad nacional de Colombia.

Kakua

Bolaños, K. (2016). «Kakua and its speakers». A grammar of kakua (1a ed). The Netherlands: LOT.

Cathcart, M. (173). «Cacua». Aspectos de la Cultura Material de Grupos Étnicos de Colombia (Vol. 1, pp. 101–123). Lomalinda: Townsend.

Silverwood-Cope, P. (2000). «Cosmología» (pp. 136-156). Os makú: povo caçador do noroeste da amazônia. Brasilia: Editora da Universidade de Brasilia. (Fuente del relato de origen).

Arhuaco

Ferro, M. (2012). Makuruma. Bogotá: Ediciones Uniandes. (Fuente del relato de origen).

Ministerio de Cultura de Colombia. (2014). Acompañamiento en el proceso de reconocimiento, sistematización, recolección y descripción de materiales, e intercambio de experiencias para el diálogo cultural a partir del trabajo en la primera infancia en las comunidades indígenas del resguardo arhuaco departamento del Cesar. Recuperado en septiembre del 2018 de: https://bit.ly/2eMELhZ

Reichel-Dolmatoff, G. (1951). Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta. Santa Marta: Banco de la República.

Senen Izquierdo, A. (2011). «El universo tejido». Revista alma máter. Número 175. Recuperado en septiembre del 2018 de: https://goo.gl/3mER3Z

Torres, A., Izquierdo J., Zalabata M. y Uribe G. (1995). Atlas IKU. Medellín. Gráficas Sideral.

VVAA. (1997). Universo Arhuaco. Prometeo editores.

Zalabata, L. (2001). «Pensamiento arhuaco». Zapata F., Piñeres G., Pulido V., Zalabata L., Goldschmid A. y Zapata J. (eds), Bioética, sentido de la vida y fe religiosa (pp. 53-66). Bogotá: Ediciones El Bosque.

Kogui

Coronado Conchala (1993). Historia, tradición y lengua Kogui. Bogotá: Ecoe Ediciones. (Fuente del relato de origen).

Cortés Sánchez, E. M., Cova Villanueva, M., Forer, A., Mestre Izquierdo, K. B. y Ramírez Hernández, H. F. (2017). Proceso de Justicia y Paz. Evaluación y aportes en casos de Pueblos Indígenas.

Julien, E. (2004). Kogis: le message des derniers hommes. París: Albin Michel.

Reichel-Dolmatoff, G. (1951). Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta. Santa Marta: Banco de la República.

Ulloa, Astrid. (2011). The Politics of Autonomy of Indigenous Peoples of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia: A Process of Relational Indigenous Autonomy. Latin American and Caribbean Ethnic Studies. 6. 79-107.

Bora

Arango y Sánchez. (2004). Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio: población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas. Bogotá: DNP.

Asoaintam. Plan de vida de los cabildos uitoto, tikuna, bora, cocama e inga de la Asociación de autoridades tradicionales de Tarapaca - Amazonas. Recuperado el 19 de septiembre del 2018 de: https://bit.ly/2OVv6q0

Farekatde Maribba, N. (2004). La cultura del tabaco y la coca: análisis crítico sobre su reconstrucción socio-cultural después de la explotación cauchera. Maestría en ciencias sociales con especialización en estudios étnicos, FLACSO, sede ecuador. Quito. 151 pp.

Ministerio de Cultura. Bora: la gente del tabaco, la coca, la yuca dulce y el maní. Recuperado en septiembre del 2018 de: https://bit.ly/2S8QrhL

Ministerio de interior. Bora. Recuperado en septiembre del 2018 de: https://goo.gl/UWZVVC

Evachiu Ceriyatofe, D. D. (2013). El mambeo: educación tradicional en la etnia Bora, comunidad de Providencia, La Chorrera (Amazonas, Colombia). Trabajo de grado. Biblioteca Central Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pedagógica Nacional. CERES La Chorrera (Amazonas). Recuperado en septiembre del 2018 de: https://bit.ly/2PLGBFZ

Rincón, D. F. (2015). «Documentación de las prácticas lingüísticas y socioculturales de la gente de centro, amazonia noroccidental». Mundo Amazónico, 129-146.

Telban, B. (1988) «Bora; grupos étnicos de Colombia». Etnografía y bibliografía, 149-153. Cayambe: Ediciones abya-yala.

Teteye Silva, I. B. (2013). La palabra dulce y sabia de la mujer indígena bora. Trabajo de grado. Biblioteca Central Universidad Pedagógica Nacional. CERES La Chorrera (Amazonas). Recuperado en septiembre del 2018 de: https://bit.ly/2qXk9L2

Instituto Lingüístico de Verano. (1976). Instrumentos musicales tradicionales. Lima: ILV. Recuperado en septiembre del 2018 de: https://bit.ly/2zmv59u

Instituto Lingüístico de Verano. (2008). Datos etno-lingüisticos. Colección de archivos de ILV. Lima: ILV. Recuperado en septiembre del 2018 de: https://bit.ly/2S6qxen

Yukuna

Jacopin, P. Y. (1970). Aspectos antropológicos, indígenas Yukuna. Berna.

Fontain L. (2009). «Lógica modal y antropológica». The Man 184 l 2007. Publicado en enero del 2009 y recuperado en octubre del 2018 de: https://journals.openedition.org/lhomme/21920

Matapí, U. y Yucuna, R. (2012). Cartografía ancestral yucuna-matapí: conocimiento y manejo tradicional del territorio. Proyecto Cartografía cultural del noreste amazónico. Bogotá: Ministerio de Cultura, Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, en alianza con Tropenbos Internacional Colombia Bogotá.

Van der Hammen, M. C. (1992). El manejo del mundo. Naturaleza y sociedad entre los Yukuna de la Amazonía colombiana. Bogotá: Tropenbos y Tercer Mundo Editores. (Fuente del relato de origen).

Karijona

Franco, R. (2002). Los Carijona de Chiribiquete. Bogotá: Fundación Puerto Rastrojo.

Guerrero, D., Rodríguez, A. y Vargas, K. (2015). Los Carijona: estado de arte de las investigaciones y de la documentación lingüística. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Rodríguez, A. (2016). Aproximación conceptual al espacio en el vocabulario de la lengua karijona, lengua caribe de la amazonía colombiana. Trabajo de grado. Universidad Nacional de Colombia. (Fuente del relato de origen).

Robayo, C. (1983). Kuwai, según los Carijona. Bogotá: Inédito.

Schindler, H. (1979). «Karihona-erzâlungen aus Manacaro». Collectanea Instituti Anthropos 18.

menú

menú